現代の外食業界では、価格戦略は消費者との信頼を築くための重要な要素のひとつとなっています。消費者の期待に応えるためには、市場の動向や消費者のニーズに基づいた精緻な価格設定や、定期的な見直しが必要です。株式会社すかいらーくホールディングス(以下、すかいらーくグループ)は、長年にわたる経験とCCCMKホールディングスとのパートナーシップをもとに、新たなアプローチを取り入れた価格戦略の策定に取り組んでいます。

すかいらーくグループとは

すかいらーくグループは、『価値ある豊かさの創造』を経営理念とする外食チェーン企業です。

和洋中をはじめとした各種テーブルレストランを中核事業に、現在約3,100店舗を展開し、年間で延べ約3.5億人のお客さまにご来店いただいています。

自社データから市場へ、進化する価格戦略

近年、物価高騰による節約志向や食ニーズの変化により、価格戦略の重要性が高まっています。消費者の購買行動はますます多様化し、競争も激化するなかで、外食企業には柔軟な価格調整が求められています。

すかいらーくグループは、「ひとりでも多くのお客様に 安くておいしい料理を 気持ちのよいサービスで 快適な空間で味わっていただく」というミッションのもと、これまでの枠にとらわれない戦略の見直しを図りました。

永吉氏:「これまで私たちは自社保有しているPOSデータを活用し、さまざまなデータ分析に取り組んできました。2006年から長年のパートナーシップを築いてきたCCCMKホールディングスとの協力もあり、データ分析について私たちの知見は着実に蓄積されています。一方で、価格戦略、特にメニューの価格決定プロセスについては発展途上にあり、これまでは、主に自社の販売データや商品の販売実績に基づいて決定されていました。

しかし、この数年で世の中の状況も大きく変わり、私たちはより広い視点で世の中のニーズを反映させることの重要性に気付きました。お客さまにとって魅力的な価格で、満足していただける商品を提供したいという思いが強くなり、価格決定までのプロセスを支える新たなデータを探し始めました。」

永吉氏:「価格決定に必要な分析は、多くの場合、アンケートなどの定量調査やインサイトを深掘りする定性調査を経て行う必要がありますが、この方法では結果が出るまでに時間と費用が掛かります。マーケットの環境が目まぐるしく変化するなかで、調査に3~4ヶ月を費やし、その後メニュー化までさらに数ヶ月を要するのは、スピード感として大きな課題となります。

その点、CCCMKホールディングスは家計簿アプリ『レシーカ』を通じて生活シーンにおけるさまざまな購買データをレシート情報を基に取得しており、マーケットの声をタイムリーに分析に活かすことができます。この点が、当初ご相談させていただいた際に最も期待していた部分です。」

CCCMKホールディングス担当者:「価格分析手法については手探りの状態からスタートし、互いに気付きを共有し合うなど共通認識や要件定義を深めていった経緯もあり、試行錯誤を繰り返しながらも少しずつご要望を形にしていきました。

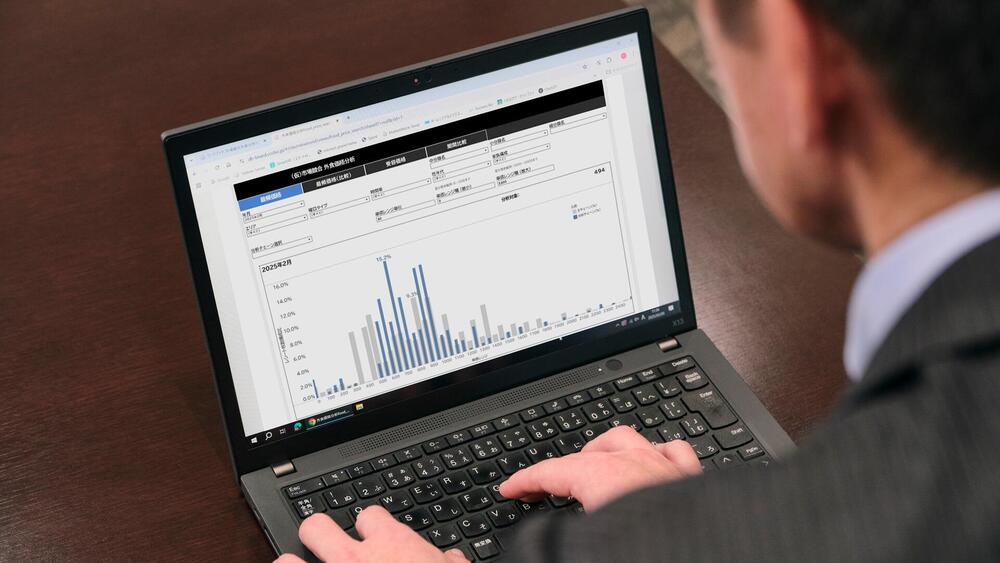

もともと、すかいらーくグループさまには『レシーカ』のデータを活用するなど食のカテゴリに特化したマーケティングツール『Market Watch』をご利用いただいており、業態・流通横断の購買データに関して評価されていました。このツールに外食産業に特化した情報を反映した分析ボードを作成し、しっかりと活用することができれば、すかいらーくさまの価格戦略においてポジティブな効果を生む可能性があると考え、提案しました。」

永吉氏:「スピード感のある意志決定は当社の強みでもあり、ご提案をいただいてから動き出しまでスムーズに進行しました。毎週行われたミーティングでは、時には難題に挑戦し、曖昧な要望もあったと思いますが、CCCMKホールディングスさんには粘り強く取り組んでいただきました。そうしてフィードバックを重ねるごとに、少しずつ具体的な形に仕上がっていきました。」

価格設定を支える3つの外食特化分析

すかいらーくホールディングスの価格戦略に関するご相談から始まった本取り組みは、約3か月の期間を経て、2024年9月、価格戦略を最適化するための3つの外食特化分析としてローンチしました。

1. 最頻価格分析

『レシーカ』のデータをもとに、全国規模でのチェーンごとの価格帯や、同じチェーン間での価格差など、競合比較ができる分析ボードを提供しています。例えば、ファミリーレストランのメニューについて「このメニューであれば、一般的にどのような価格帯が多いか」といった市場の傾向を把握することができます。この分析ボードを活用することで、市場の商品価格帯が明確になり、競合との価格差(高い・安い)も一目で把握できるため、自社のポジショニングを把握することができ、戦略的な価格設定が可能になります。

2. 価格受容性分析

消費者に受け入れてもらえる価格帯の受容度を計ることができる分析ボードです。消費者アンケートによるPSM分析が一般的ですが、これをレシーカデータで代替したものです。お客さまは、価格が安すぎると品質に対して不安を抱き、高すぎると別のメニューや他の飲食店に流れてしまうため、適正価格を見極めることが重要です。このボードを活用することで、消費者の受容度合いを把握し、商品価格を詳細部分まで検討することができます。

3. 期間比較分析

期間比較分析は、消費者行動を切り口とした分析ボードです。例えば、価格に関するアクションを行った際に、お客さまがその価格を受け入れていただけるのか、それとも他の飲食店に流れてしまうのかといった顧客動向を把握することができます。この分析ボードを活用することで、価格改定後の価格の適正度合いを期間ごとに比較できるようになります。過去のデータと現在の状況を照らし合わせることで、世の中の経済状況や消費者の購買行動の変化を把握し、戦略的な価格調整が可能になります。こうした分析により、価格がお客さまの選択に与える影響をより深く理解することができます。

永吉氏:「特に『最頻価格分析』を活用するタイミングが多いです。このボードを使用することで、特定のカテゴリに絞り、価格帯ごとのメニューの出現率を比較することができます。さらに、マーケット全体と自社ブランドを対比させることにより、自社の強みや課題を明確に把握することが可能となります。実際に、マーケットの最頻価格を分析し、主力メニューの傾向を確認した結果、より安価でシンプルな商品の出現率が高いことが判明しました。この分析を基に、ガストでは小さくて手ごろな価格のメニュー拡充に動いたという具体的な事例もあります。」

データドリブンなマーケティングで外食業界の進化に挑む

新たな外食特化分析はまだ始まったばかりですが、競合環境や価格戦略の変化を迅速に捉え、最適化するツールとして非常に有用であり、企業価値を高めるためのエンジンになりうると考えています。

永吉氏:「私が感じたCCCMKホールディングスのデータベースマーケティングの強みは、Vポイントの豊富な購買データはもちろん、自社だけでは補えないさまざまなデータを保有している点です。それらのデータを有機的に繋げて分析を行うことができるため、市場や顧客の深い理解に基づいた戦略立案が可能になっていると思います。

今後は、さらにターゲット層に応じた効果的な戦略を構築し、データドリブンなマーケティングを進化させていくことを一緒に取り組んでいけたらと考えています。」

株式会社すかいらーくホールディングス

株式会社すかいらーくホールディングス

マーケティング本部 マーケット・インテリジェンスグループ

CIチーム リーダー 永吉卓哉 氏